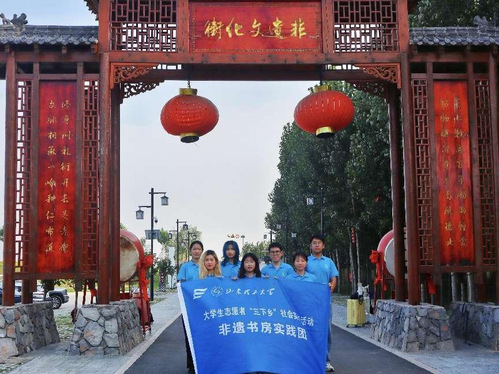

(据文学院报道)中华各族人民在长期的生产实践中创造出了丰富多彩的非物质文化遗产,其中蕴含着中华民族特有的精神价值、思维方式、想象能力与文化意识,它是一种特殊的历史积淀,是连接民族情感的坚韧纽带和维系国家统一的牢实基础,是可以转化为经济效益的重要资源。为探究黄河非遗文化与当今时代的融合,探寻它对民生的引领驱进,山东理工大学文学与新闻传播学院非遗书房实践团于7月28日前去东营市利津县盐窝镇老街长巷,采集寻访古老黄河的商业非遗所展现的民俗魅力。

长巷入口处人头攒动,热闹非凡,皆是被老戏台上的锣鼓喧天所唤来的,目光所及是一块上了年纪的门匾,两旁各携着一处红底牛皮响鼓,顶头还应着“老街长巷”四个苍劲有力的金色大字。抬眼望去,是一条由非遗文化摊组合形成的长龙小巷,蕴含着历史积聚的韵味,显现出黄河特有的风采,摊贩们不多吆喝,这股来源于民俗、民族、民生的,独属于这块黄河土地的悠久文化气韵,不断牵引着实践团的步调,拉拽着行人诱入它的怀抱。

实践团沿巷而寻,针对此行的调研重点——“黄河非遗文化与时代的融合发展”,探访各个摊位,主要对当今黄河非遗文化的销售与经营模式进行系统调研,成员们据部分摊主了解,黄河非遗文化仍极具生命力与活跃度,是因为他们在利津县地带领下,将“老经销”化作“非遗新作坊”,通过自身对文化的理解进行创造性转化、创新性发展,紧随时代潮流,将黄河非遗变幻成能够真正走进“新民心”的艺术,不断开发前沿文创与艺术展演,达到一种“老少皆宜”的吸引效果,打造出一条别具乡村风味,却不乏文化韵味的“商业街”、“广场圈”,以此来广泛兜售一些精巧的手工艺,或是特产的酱醋茶、柴米油。摊贩们不仅“引进来”,还积极“走出去”,“旧街巷”虽变成“网红街”,但仅靠红极一时的客流量还难以将整个黄河非遗完全活络起来,摊主们便用宽厚粗粝的大手托举着他们的工艺与传承,想着如何将这些黄河孕育的珍藏推向更远,如何将幸福的小康生活搂得更紧,用一嘴朴实的方言激昂着走出国门的“野心”,高唱着对非遗文化未来发展的畅想。实践团在调研过程中,被这份期待与希冀所深深打动着,成员们也由衷地祝愿着一场属于所有人民的,厚积薄发的黄河文化盛宴。

手工艺术制作、地域民俗展演与非遗文化戏曲在这片巷子里得到了非凡的演绎,小小的一处天地却遍布着各色非遗文化,而此次旅程,实践团也将重点落在一项核心非遗上——街道主干处的“黄河澄泥印”,由此,成员们前往张金霞老师夫妇制作“黄河澄泥印”的院落处深入展开调研。据参观研究,实践团无不惊叹,一块看似平平无奇的印章,需撷取黄河入海口积蓄的红泥,再由老匠人经陈腐、揉制、压坯、雕刻、抛光,每日不间断电窑烧制等20余道工序,最终才能熔铸成这么一枚润泽的黄河之心,化作这片土地无法割舍的文化底蕴。同时,两位老师也表示,在“网红街”的火热之余,黄河澄泥印的商业经营模式也发生了巨大转变,除了定制购买,还会有大量来自于全国各地的游客带着孩子前来进行黄河澄泥印的制作体验,这不仅拉动了这个小作坊的经济发展,还让刚刚萌芽的孩童陶冶到了黄河非遗文化延续了上百年的情操,他们对此深表欣慰,盼望这条窄窄的巷子能迸发出更大的活力。

在利津县的正确引领下,民众不断运用新颖的运营机制和丰富的演绎形式,把黄河文化融进时代里,融进民生中,真正带来了人气与消费力,将非遗“活起来”,将文化“旺起来”,将生活“富起来”。而在调研过程中,实践团也深入了解了各项非遗的经营模式,真切地感受到这片充满神秘力量的黄河土地所带来的奇迹,由衷地赞叹一方村落强盛的生命力。