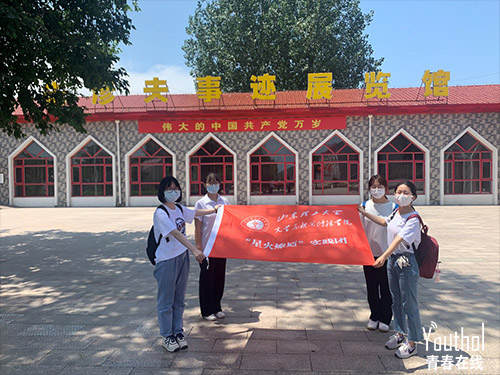

(据文学与新闻传播学院报道)7月24日,为更好地学习红色文化,继承红色基因,我校文学与新闻传播学院“星火燎原”社会实践团前往山东省淄博市沂源县张家泉村进行采访调研活动,参观朱彦夫事迹展览馆,学习朱彦夫精神,并采访馆内工作人员。

朱彦夫事迹展览馆内共分为四个模块介绍朱彦夫同志在不同方面的光荣事迹,第一部分为“保卫国家,身残志坚”,第二部分为“不忘初心,勇于担当”,第三部分为“中国保尔,极限人生”,第四部分为“人民楷模,光耀千秋”。抗美援朝战争中,朱彦夫受重伤,失去四肢与左眼之后,重度残疾的他回到家乡担任村党支部书记一职。21年时间里,他率领全村人民建立学校、整山造地、打井引水、高山架电,使张家泉村踏入脱贫致富的道路。同时他还克服不识字、没有手等困难,出版了《极限人生》《男儿无悔》两部自传体小说。展览馆中,一件件展品无声传递红色精神,朱彦夫同志的身上凝结着中国共产党员的优秀品质,他无私奉献、一心为民、不畏艰难,演绎着人间大爱,深深打动了实践团成员们的内心。

宏大的精神落入细微处,振奋每一个普通人内心平凡而伟大的触动。“工作苦不苦,想想朱彦夫。”朱彦夫事迹展览馆讲解员种依佳说:“入职后我特别热血沸腾,观看了朱彦夫同志参与过的所有采访视频,甚至连吃饭的时候都在思考。”在传递朱彦夫事迹的同时,种依佳也在工作中探寻到新的意义。一次讲解结束,一位我校的教师在听完讲解后对她说,一直纠结的一些问题有了答案,心中顿时感觉豁然开朗。还有一个令她印象深刻的团队,他们在大雨中身披塑料袋雨衣,冒雨也要唱红歌。其中一位学员说:“这点雨不算啥,来这就得学习朱彦夫,朱彦夫在那么条件艰苦的情况下都能生存下来,这点雨没事。”这些都深深触动了种依佳,让她愈发热爱工作,愈发希望自己能做好朱彦夫精神的宣传工作。

参观完朱彦夫事迹展览馆,实践团成员参观了朱彦夫旧居与朱彦夫所创夜校旧址。走过石板路,穿过布满岁月风蚀痕迹的老墙,一草一木都曾见证朱彦夫同志辛劳的身影。一方小小的教室,白天给村里的小学生上课,夜晚则容纳许多渴望学习的相亲们。7年夜校,帮助不少村民渐渐识字,成为会计员、记账员,培养了许多人才,也凝聚了红色力量。不仅如此,担任张家泉村支部书记的朱彦夫积极带领村民脱贫致富,用21年的时间,打赢了整山造地、打井引水、高山架电“三大战役”,使张家泉村的面貌焕然一新。

此次实践活动丰富了实践团成员对于朱彦夫事迹的了解与感悟,对于积极学好党史故事、探索先辈精神的当代意义具有极大的推进作用。同时也助于更鲜活地体会朱彦夫精神对张家泉村民所产生的积极作用。